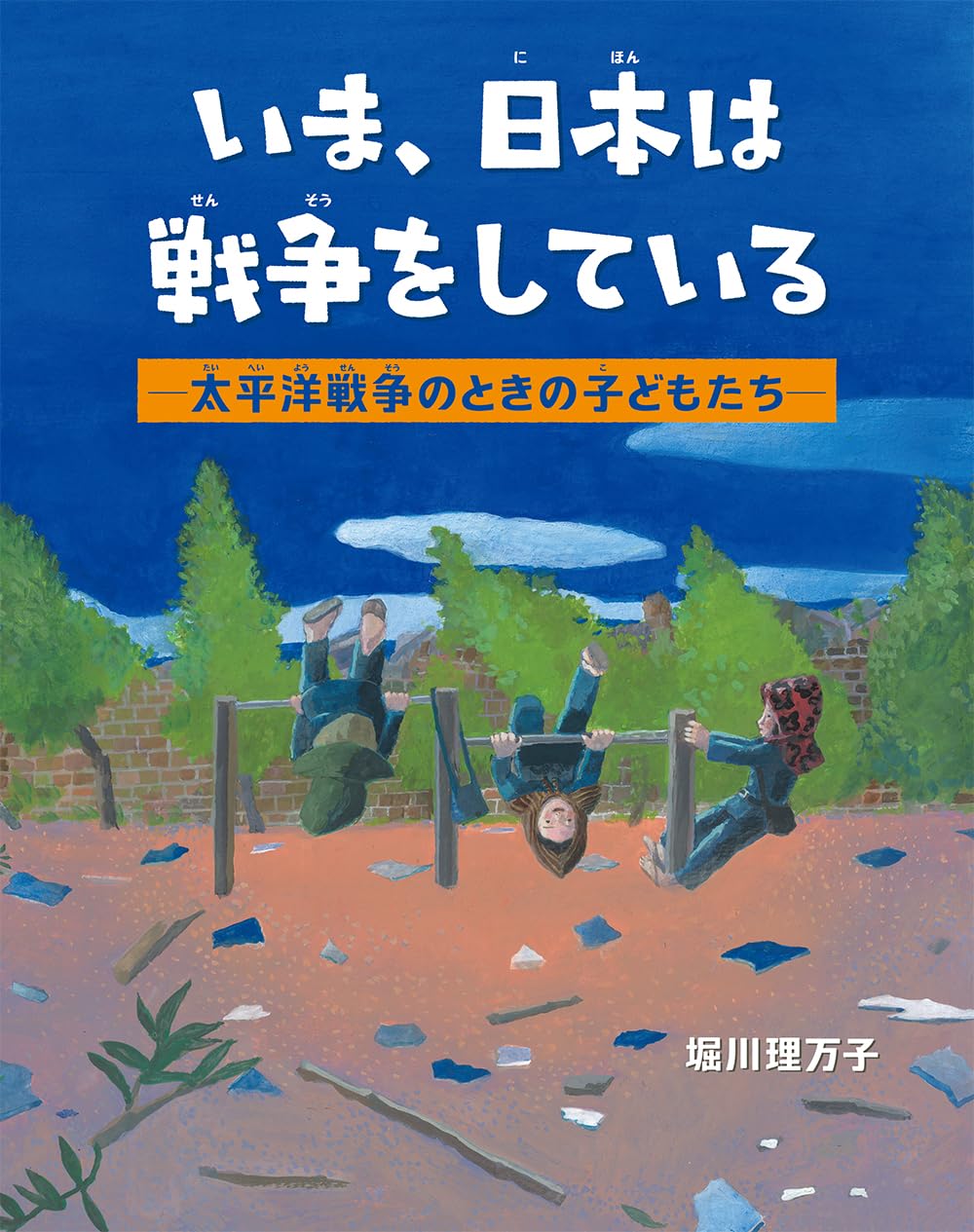

堀川理万子/作 128P 小峰書店

【色んな地域、年齢、立場の子どもたち17人の戦争体験】

太平洋戦争中、子どもたちは、日々、何を感じながら暮らしていたのか…。

子どもの頃、空襲、原爆、地上戦、引き揚げ、疎開などを経験した方を取材。子どもたちの語りを通して、戦争の理不尽とリアルを伝える絵本。

(出版社の紹介文より引用)

【丈太郎のひとりごと】

内容に関して、出版社の紹介文より引用したのは、そこに対してこの注力を注ぐのではなく、僕が「この絵本とどう向き合っていくべきなのか?」と考えたことを記した方が伝わると思ったからです。

ボリュームもあり、内容的にもセンシティブなことのため、通常はすらすらと書ける、この「ひとりごと」にも時間を要しました。読了後の感想として、

「さて、この絵本をどのように皆さんに伝えるべきか?」

とても頭を悩ませました。しかし、一言で表すとすると「戦争の恐怖を表現したものではない、子どもの目線で感じた戦時下の様子。」となります。

そして、今までになかったタイプの戦争の絵本です。

戦争の絵本は国内外問わず、多くのものが出版されています。その中には原爆や空襲、地上戦での生々しい恐ろしい光景を描いたものや、写真など目を背けたくなるものも多くあります。

事実を子どもたちに伝えるというところでは、そのような類いの絵本は重要な意味合いを持つと思いますが「戦争が起こったら、こんな風になってしまうから戦争はしちゃダメだよね。」と誤解を恐れず言えば「戦争の恐怖を子どもたちに、ビジュアルで掻き立てさせて平和を伝える」ものは「戦争は良くないことだ」という真髄ではく、子どもたちに逆効果で「恐怖」しか残らない、つまりは本質が伝えられるのか?という疑問を僕は持っていました。

しかし、この絵本にはそのような生々しい恐ろしい光景は描かれていません。戦時下において子どもたちが感じたこと、見たことが描かれています。そして、証言となるなる文章もマイルドです。その為かトラウマになるような恐怖感を抱くことなく、様々な子どもたちの戦争体験を知ることができます。

作者は堀川理万子さん。僕が『海のアトリエ』(偕成社) https://shop.meruhenhouse.com/items/83783004 で魅了された作家です。『海のアトリエ』でもそのページごとが1枚の絵画のようでしたが、今作においても同じようなことが言えます。

不思議なことに戦争の絵本なのに「絵が美しい」と思ってしまいました。「この想いは不謹慎なことなんだろうか?」と自問自答しましたが、子どもから大人まで恐れの感情を持つことなく次のページをめくることが出来る良さであると思います。

2022年から企画がスタートし、作家自身が戦時中に子どもであった生存者の方々の話を聞き、それを作家のフィルターを通して事実はしっかりと記されながらもマイルドな文章に整え、子どもでも読めるように漢字全てにルビがふってあります。どこか日記のような文章もとても読み易くなっています。

そして、その実際の話の「どの場面を絵とすべきか?」、かなり悩まれたと思いますが、恐怖を掻き立てる絵ではなく「子どもの目線」で「戦時中の日常」を描いたのだと私は推測します。よって、恐怖を掻き立てる表現は極力されていません。

まだ祖母が生きていた頃、三輪家は結束が固いので、お盆と正月は必ず本家の静岡まで毎年行ってました。そして、僕が物心ついた時から祖母は毎年8月15日に戦時中の話をしてくれました。話の内容は毎年同じです。でも僕はその祖母の話を密かに楽しみにしていました。

戦時中は祖父の赴任先が台湾だったので、一家で台湾に住んでいたようです。そして、近くには特攻隊の飛行場があり、若い特攻隊員が祖母のことを「お母さん」と呼び、当時まだ子どもだった僕の叔父さんや叔母さんと一緒に遊んだり、祖母のご飯を「お袋の味」として喜んで食べていたようです。

そして、出陣の命令が出されると必ず報告に来て、御礼を述べて自分の家族に渡して欲しいものなどを託したようです。そして、家の上空を旋回して旅立っていったようです。

また、僕は4年間だけですが沖縄の大学に進学したため住んでいました。沖縄は日本で唯一の地上戦が行われた場所です。本土から友人が遊びにくると、摩摩文仁の丘、ひめゆりの塔、旧海軍司令部壕など戦地巡りは必ずしていました。

ひめゆり平和祈念資料館には、戦争で亡くなった「ひめゆり学徒隊」の少女たちの写真が「犠牲者」として展示されています。東京の靖国神社内にある「遊就館」には戦争で命を落とした日本兵が「英霊」として紹介されています。

「犠牲者」と「英霊」、一体この差は何なのしょうか?

今作から話が逸れてしまいましたが、色んな地域、年齢、立場の子どもたち17人の戦争体験を17つのストーリーとして「一枚だけの絵本」として、この絵本を開くことをオススメします。

じっくりと各々のストーリーを噛み締めて欲しいと切に願います。